OWNED WORK

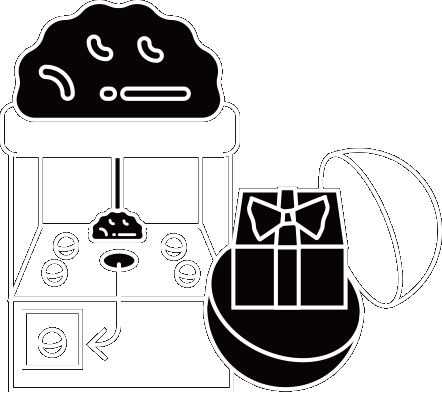

脳波キャッチャー 脳波キャッチャー

「究極のインタラクティブ=脳波」を体現した、脳波に反応してアームが動く世界で唯一のクレーンゲーム

脳波で検知した感情でアームを動かすUFOキャッチャー。体験者の頭に脳波計を装着し検出する「EXCITE(興奮)」「RELAX(冷静)」「LIKE(好き)」「HATE(嫌い)」の4つの感情に最後まで平常心(座標中央)を保つことができた体験者に豪華景品を付与する。東京デザインウィークやSENSORSといったアートイベントで注目を集めたことがきっかけで、ニコニコ超会議2016で民進党ブースでコラボレーション反響を呼んだ。

HOW IT WORKS

-

脳波計を装着し、感情の基準となる脳波の平均値を計測。

-

感情を揺さぶる画像表示されるモニターを見ながら、ひたすら平常心を保つ。

-

平常心を保ち、感情の動きと連動したアームの位置を、ゲーム開始時の位置で維持すれば豪華賞品を手に入れることができる。

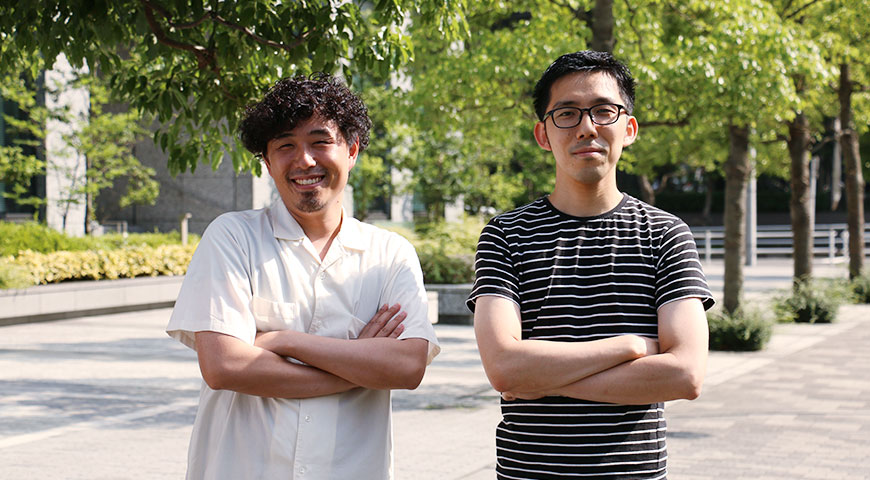

STAFF

OVERVIEW

なぜ「脳波で動くUFOキャッチャー?」が生まれたのか

「脳波キャッチャー」は、脳波計で取得した脳波情報とアームが連動。アームの位置を、平常心の状態である中央に保ち続けていると、豪華景品が獲得できるクレーンゲーム。パッと見は、UFOキャッチャーを彷彿とさせる。東京デザインウィークへの出展を目的に、自社プロジェクトとして開発された。

ユーザーは脳波計を装着後、筐体に設置されたモニタを視聴。感情を揺さぶろうとする画像(映像)をユーザーは観ながら、平常心が保たれればアームは中央に留まったまま動かない。その真下には豪華景品が待ち受けている。感情が揺さぶられると、揺れ(脳波)を感知してアームが四方のいずれかに動く仕掛けに。筐体側は「EXCITE(興奮)」「RELAX(冷静)」「LIKE(好き)」「HATE(嫌い)」の4つの感情を検知できる仕組みで、脳波経由のデータ(数値)が7×7のマス目の座標に置き換えられ、そこへとアームが動いていく。

馴染みのある見た目と遠目からもわかる大きさ(インパクト)、ゲーム前の準備(脳波計の装着)に時間がかからず、「脳波で動く」という企画性が認められて、SENSORSなどのアートイベントにも出展。また、画像を差し替えたカスタマイズ版脳波キャッチャーが、ニコニコ超会議2016民進党ブースへの出展も果たした。

様々な展示イベントに出展。存在感のある筐体が周囲の注目を集める。

企画の肝は「何も触らず、“脳波”で動かす」

本施策のユニークな点は、「見た目」と「できること(体験)」それぞれが個性的で、ユーモアがあること。出展する場面を想定し、もっとも届けたいターゲットについてぶれずに検討を重ねた成果が形になっている。

「技術推し、開発力を誇示する作品にはしたくありませんでした。クリエイティブやデザイン、テクノロジーに詳しくない人であっても、少しでも筐体に関心を持った人が気軽で簡単に楽しめる体験を提供したい。その前提を踏まえながら、他にはないアトラクションを実現しようとしました」(計良)

そこで見出されたのが、見た目はUFOキャッチャー。インパクトがある見た目で興味を引きつつ、「何ができるゲームなのか」を多くの人が想像しやすいフレームへと収めながら、「脳波」を用いた「今までにない体験」として提供できる、と考えたのだ。

「出展予定の最初のイベント趣旨が“インタラクティブ”という一語でした。そこで私たちは、“究極のインタラクティブとは何だろう?”という考えから、頭に浮かんだことがマシンに反映できるならば、それが“究極”の域では? という発想のもと、脳波をトリガーにした体験重視の施策としてチャレンジしたわけです」(小林)

抗いがたい脳波の揺れがUFOキャッチャーのアームと連動する。

ユーザーもギャラリーも楽しめる。脳波“体験”の提供

開発の条件は体験重視、幅広いユーザー層への受容、やりたくなる敷居の低さ。最大限考慮すると、問われるのは脳波の扱い方。例えば「脳波計の装着時間(ゲーム開始までの準備時間)の短さ」と「脳波の結果で動くことへの納得感」。

「30秒〜1分以内で脳波計が装着できて、装着も含めて1回あたり約5分で体験完了となる設計にしました。研究レベルの脳波計より、ゲームとしての手軽さを考慮したSDKを採用。1会場に複数台の設置が厳しい大きさですし、1台で多くの人が体験できて、楽しめる、体験側と運用側双方が納得できる仕様を模索しました」(計良)

開発の難所はデータ取得よりも、脳波で計測されたデータをユーザーに納得させること。

「アームは、脳波計が取得した数値を4つの軸(感情)に対して7×7のマス目の座標にプロットして動く、という仕様にしました」(松村)

「脳波データが、ユーザー本人の実感とずれることはよくあります。自分では興奮していないと思っていても、データ上では興奮していれば、実感とデータで結果は乖離します。むしろ、実感とのズレを楽しむ、思い通りにいかずアームが動くことに面白がれるゲーム像が理想形です」(計良)

アームの機構などハードウェア開発の知見も貯まる機会になったため、別の自社開発(「MONEY COLOSSEUM」や「VR Pulse」など)でも経験が活かされている。

アームの機構などハードウェア開発の知見も貯まる機会になったため、別の自社開発(「MONEY COLOSSEUM」や「VR Pulse」など)でも経験が活かされている。

昨今脳波は、マーケティング活用の選択肢になってきているが、もっと身近でライトに、楽しめる具体例なのが脳波キャッチャー。エンターテインメントを意識した活用の成果は、過去に出展してきたイベントにおいて、最大3時間待ちとなりながら好意的な評価が多かったことにも裏打ちされる。並んでいる間も、やっている様子を見ていて楽しめるからだったという。開発力だけでなく、大きさ=インパクトを伴う筐体デザインも理にかなっていたのだ。

「画像や映像を差し替えて、目的に合わせた楽しみ方も可能です。応用例としては、場所の画像を提示しながら、体験者が潜在的に望む旅行先を提案するような使い方や、画像だけでなく検知する感情も変えれば、実現できる幅がぐっと広がります」(計良)

「こうした脳波体験が、オリジナルのフレームから拡張して、新鮮で興味を喚起する体験として、自分でコントロールできない潜在的なニーズを知る手立てとして、活用される場面が増えると嬉しいですね」(小林)

搬出入の利便性や会場の都合に左右されない小型化にも対応可能とのこと。つまり体験側、運用側双方にとって、一過性とは一線を画する筐体施策となりえている。

Interview / Text : Yoshihiro Endo

108-0023 東京都港区芝浦2-12-16 6F

03-5476-4745